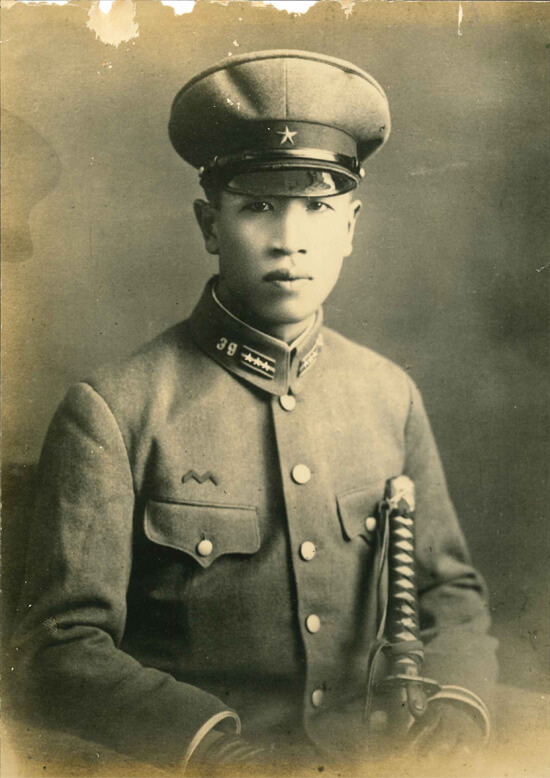

父が戦死したインパール戦

母の遺品を整理していたところ、戦死した父の「忠魂録」が見つかりました。

忠魂録とは、忠義を尽くして戦死した故人の戦歴を記録したもの。

父が参戦していたインパール作戦をよく調べると、日本はなんと無謀な作戦を仕掛けて、歴史的な敗北に喫したのか-

悲しみより怒りさえ覚える気持ちです。

【参照】

日経BizGate:「悲劇のインパール作戦」を生んだ牟田口・河辺・東条

※クリックで外部ページ(日経BizGate)へ飛びます。

インパール作戦が大失敗に終わり退却にあたって唯一の救いとなったのは、大部隊が後退(退却)する中で最後尾を守る部隊を命ぜられた第31歩団長 宮崎 繁三郎少将の類まれなる統率により、多くの将兵が救われたことです。

父も斬り込み隊長として何回も突撃を行ったそうですが、昭和20年2月21日19時30分。

英軍の砲弾により戦死しました。

ラムリー島での戦闘が終わる前日のことでした。

父は31歳で戦死。その当時、母24歳。

母は父の事を私に一切話してくれませんでした。

たぶん味方の将兵を救ったとしても戦後は何の評価を得られることもなく、母としても、父が国の為といえども自分達を残し、勝手に死んでいった事をきっと許すことが出来なかったのだと思われます。

それだけ敗戦後、女性がまして子供をかかえて、生きていくのに大変であったから、父の事は喋りたくなかったのでしょう。

『忠魂録』

・忠魂録:第2大隊副官 清水稔 陸軍大尉 記

・馬場部隊(馬場大佐)歩兵121連隊。

■昭和20年2月21日:ビルマ キャクピュー県ラムリー島の戦いで戦死。

イギリス軍が上陸し日本軍と戦った戦場。

■戦死時の状況

日本軍の撤退に際して、重要地点を守るため、敵の包囲攻撃に応戦し、敵を撃退すること数回。

弾丸が尽きても尚、突撃を敢行したが、付近に落下した砲弾の破片が左胸を貫通。天皇陛下の万歳を三唱し、壮烈な戦死を遂げた。

■昭和20年2月22日

イギリス軍の公式記録ではラムリー島での戦闘が終わった日とされている。

哀悼の言葉

※第54師団長 宮崎繁三郎 中将

※歩兵団司令部歩兵団長 木庭知時 少将

※第28軍司令官 櫻井省三 中将

※歩兵第121連隊 馬場進 大佐

≪※クリックで外部ページ(wikipediaへ移動します)≫

戦死 昭和20年2月21日 31歳

終戦 昭和20年8月15日

侵略戦争の結果がこのような玉砕という形で終わってしまったことを、私たちは決して忘れてはいけません。だから侵略戦争は、未来永劫絶対起こしてはいけない。

ただ、祖国防衛のためには自衛隊には頑張ってもらいたいとは思っています。

忠魂録 現代語訳

本籍地 兵庫縣 加西郡 北條町 宮西

官等級 陸軍大尉

氏名 金川 泰二

一、略歴

昭和十九年 五月十六日 臨時招集の為、鳥取中部第四十七部隊に応召。

同年 五月十七日 歩兵第百二十一連隊に転属の為、屯営を出発。

同年 五月二十日 下関出発。

同年 五月三十一日 フィリピン マニラ港に上陸。

同年 六月八日 マニラ港を出発。

昭和十九年 六月二十日 シンガポール港に上陸。

同年 七月三十日 シンガポールを出発。

同年 七月三十一日 マレーシア/タイ国境を通過。

同年 八月三十日 タイ/ビルマ国境を通過。

同年 九月三日 ビルマ ラングーンに到着。

同年 九月二十七日 「ラムレ」島の歩兵第百三十一連隊へ到着

同日第二大隊に附く。

自 同年 九月二十八日から 「キャクピュー」県にて、

至 昭和二十年 二月二十一日まで 「完」作戦に参加。

昭和二十年 二月二十一日 「キャクピュー」県「ラムレ」島「セピヤ」にて戦死。

二、進級及命課

昭和十九年 九月二十七日 命歩兵第百二十一聯隊第二大隊に附く。

昭和二十年 二月二十一日 陸軍大尉に任じられる。

三、功績

第一期 輸送業務

昭和十九年五月十六日、臨時召集の為、歩兵第百二十一連隊補充隊に応召。

同月十七日、歩兵第百二十一連隊ニ転属の為、屯営を出発。

同月二十日、下関港を出発し、敵潜水艦の数がますます激化する、危険な状況下において、

対潜水監視長に、また、船内日直将校など、忙しい諸勤務に励むこと一ヶ月、

危惧されていた長距離の海上輸送であったが、無事シンガポールに到着。

次いで七月三十日、シンガポールを出発し、陸路でビルマに向かった。

マレーシア―タイ―ビルマの鉄道輸送は敵機の爆撃が頻繁にあり、

輸送が最も困難な状況であったが、

列車で通過するのが不適切な箇所は徒歩によって、険しい山道を突破した。

数多くの危険を克服して、九月三日「ラングーン」に到着。

当時「ビルマ」西海岸警備の任に就いていた連隊に追及するために休養の暇はなく

大「アラカン」山系を突破。

九月二十七日「ラムレ」島連隊本部に到着した。

このように最悪な条件下で、長距離の海陸輸送に大尉は常に率先して先頭に立ち

これらの輸送業務に励み、輸送指揮官として、その任務を完遂に導いた功績は甚大である。

第二期 警備

九月二十七日連隊到着と共に第二大隊附を命じられ、

「ラムレ」島の要衝である西海岸の防備を任せられている大隊本部に追及した。

当時、大隊は敵の上陸に備えて海岸地帯の防御陣地の構築に専念していたが、

部隊の装備が劣悪であり、対戦車戦闘資材が皆無の状態であるため、

十月中旬各大隊に歩兵作業隊(小隊編成)の編成を行うこととなり、

大尉(当時中尉)は最適任者として、その小隊長を命ぜられ、

連日この編成に着手し、貧弱な資材と僅かな兵力にも関わらず、

明晰な頭脳と優秀な技術をもって、日夜研究に努め、

応用資材による各種新兵器を考案して実験し、

有効なものについては、直接部下を訓練し、熟達させることで、

各種新兵器を使いこなし、連隊随一の優秀な作業小隊とし、大隊長から賞讃された。

また、第一線各隊は一般陣地の構築に専念していて、

対戦車陣地を構築する余裕のない状態であったが、

敵が上陸するやいなや優勢な戦車が必ず出現することを鑑みて、

大隊長に意見を述べ、専門的見地より自隊にて、その構築を担任し、

重要地点に対する対戦車攻撃陣地の完成に努める一方、

その余暇を利用して、肉薄攻撃班の教育教官として、

各隊より選抜される肉攻要員の教育を実施するなど、

あらゆる諸業務を常に積極的に遂行し、

大隊長輔佐の任をまっとうする功績は実に偉大である。

第三期 戰闘

こうして、我が守備隊は、満を持して、敵の攻撃を今や遅しと待機していたところ、

昭和三十年一月二十一日、 拂暁空母一を基幹とする二十六隻から成る艦隊、

約百機から行う爆連合の大空軍援護の下に英印第二十六師団「ラムレ」島北端

「キャクピュー」に上陸するや、陸海空の密接な協力による立体的戦法を使って、

千名に満たない兵力かつ装備が劣悪な我が守千名に満たない兵力かつ装備が劣悪な我が守備隊を

一挙に撃破するべく戦車を先頭に猛攻をしかけてくるのを、

守備隊は寡兵克く敢闘。各所に邀撃。

その都度甚大な損害を与えて、勇戦していたのだが、戦車も飛行機も皆無で、

さらには銃器も少なかった為、大勢の戦車にはただ肉薄攻撃をする他なく、

如何ともしがたい状況であった時、

「作業小隊の活躍は今この時だ」と、自ら一ヶ分隊を指揮して

「ザンション」付近の海岸道に進出。熾烈な砲火の危険をかえりみず、

夜の闇に乗じて戦車が必ず通過するであろう地点に戦車地雷を仕掛けて、同地に待機。

翌朝進攻してきた先頭のM4戦車一両を爆破して敵戦車群を混乱させ、

その後、通行に向く道での敵軍の行進を避けざるを得ない状況にすることで、

敵の行動を制限し、歩兵戦闘を最も有利に導いた。

しかしながら、圧倒的に優勢である敵は、段々とその歩みを進め、

二月三日、守備隊が堅固に守備していた「クワソン」北方の

高地帯に進出する戦車十両は我が陣前に迫り、

歩・戦・砲・飛 一体となって猛攻してくる激戦が数日にわたり、

守備隊中央の重要地点である前田山、加藤山(いずれも情報漏洩を防ぐための隠語)

両陣地は筆舌に尽くしがたい戦況となり、

四月、前田少尉が戦死し、また、五日、小隊長である森谷曹長が戦死したところ、

金川小隊はその高地の死守を命じられ、残った兵力を併せて指揮し、

一日五回にわたる敵の猛攻を、自ら考案した爆薬投擲機の威力をもって、

この敵群衆を撃退すること三度にわたった。

右手に傷を負いながらも、片腕でその高地を死守し、

危険に瀕していた大隊の戦況を有利に導き、続いて「ラムレ」北方五〇九高地に撤退。

邀撃戦闘に移るなり、斬り込み隊長として

「ラムレ」街付近にて猛威を振るっていた二十五ポンド砲陣地に対し、

果敢にも斬り込みを実施して、砲に門を破壊。

陣地変換を止む得ない状態におちいらせるなど、再度にわたって抜群で、

殊勲の功を樹立した。

四、大尉最後の状況

守備隊は少ない兵でも善戦し、敵大型輸送船を一船撃沈。

駆逐艦を撃沈破。砲艦一船を撃破。戦車五両を破壊、撃墜機四機を遺棄。

死体約三千の大きな戦果を挙げていたが、既に敵船隊は

「ラムレ」「セピヤ」「ミンガン」の諸水路の河口に駆逐艦、砲艦数隻を配置して、

守備隊の大陸への撤退を完封し、かつ、撤退のために集めていた民船は銃砲爆撃の為、

全て破壊され、舟による撤退ができない状態であったため、

「ミンガンクリーク」を泳いで渡ることを決定し、日没に行動を開始し、

「マングローブ」湿地帯を通過、敵艦艇を避け、

十四時、守備隊は一斉に渡河を決行したが艦艇に発見されてしまい、

猛烈な集中砲火を受け、大隊長は河中において壮烈な戦死を遂げ、

一部は辛うじて河を渡り切ったが、主力はついには河を渡り切れず、

再び「ヤンテヂー」西方の高地に集結した。

その後の行動を画策する中、砲を有する優勢な敵の包囲攻撃を受けることとなった。

ここにきて、金川大尉は新たに編成した新一中隊長として重要方面を守備していたが、

部下を叱咤激励し、自ら兵器を執って敵を猛攻したり、

右左に兵力を移動させるなどして応戦に努め、敵を撃退すること数回に及んだ。

しかし、兵力が少ないことを把握している敵は頑強かつ執拗に迫り、

ついに弾丸も尽き、どうしようもできない状況に至ると、

率先して陣頭に立って果敢に突撃を行い、部隊の戦闘を有利にするなど、

奇策縦横(人の意表をついた奇抜なはかりごとを、思いのままに行うこと。)、

勇戦奮闘していたところ、敵は二十五ポンド砲及び迫撃砲を使って、

高地に集中射撃を実施してきた。

我々側の死傷者が続出するも、大尉は厳然として動かず

「一兵に至るもここを離れるべからず」と声を張り上げて奮戦する中、

大尉の側に落下した砲弾の破片が、大尉の左胸背部を貫通した。

天命が来たことを知ると、東の方角を拝み、

天皇陛下の万歳を三唱して壮烈なる戦死を遂げた。

時に、二月二十一日、十九時三十分のことであった。

五、金川泰二君の想い出

君は度量が大きく、小さなことにこだわらない性格で、明るく朗らかな一方、

研究心が最も旺盛で、明晰な頭脳と優秀な技術を持ち、

応用資材を使う各種対戦車資材を作成すること数種に及ぶことを見ても、

如何に優秀であるかがうかがえ、

また、上長に仕えるに礼儀を失うことなく、部下に対する慈愛をもち、

同僚と交流するにも信頼を忘れないことからも、上下の信頼と人望が最も厚く

まさに、典型的な武人であった。

作業小隊長を命じられると寝食を忘れて、研鑽し、努力して連隊随一の名を手にし、

敵戦車が出現するなり自ら地雷を設置してM4戦車を撃破し、

斬り込み隊長として任に就くなり、勇敢な行動によって、砲で門を破壊するなど、

その都度、大隊長から賞讃されていたが、謙遜して、

それでも尚、自分の働きが足りていないと主張して、一層の努力を誓う態度は

常人にとっての模範となるような、崇高な青年将校であり、

日常の立ち居振る舞いもまた、おごそかで、率先垂範して部下を指導し、

さらに部隊にとって得のあることであれば、進んで隊長に意見を述べて裁決を仰ぐなど、

隊長輔佐として、申し分なかった。

また、酒が大好物で、一日の業務を終えると、その労をねぎらうため、

ヤシの葉蔭に赤い夕陽を眺めながら、杯を傾けることもしばしばあった。

とはいえ、決して度を越すことはなく、酒を百薬の長と言いながらも、

毒としてしまう人が多い中、君は本当に、酒を百薬の長としていましたね。

また、こうしたところは、ただ軍人のみだけでなく、多くの人が学ぶべきところでしょう。

これまでに述べたように万事に優れる有能な君は、

「ベンガル」の孤島「ラムレ」の一角で、帝国の必勝を信じながらも、

華と散り、再び帰ることはなかった。

そして戦局は我々に有利となることなく、悠久三千年の光り輝く歴史に汚点を残して、

悲しき終幕を告げる。

我らは何をもって、英霊に謝することができようか。

そうはいっても、あなたの忠勇義烈(忠義の心に厚く、正義感も強いこと。)は

燦然と、祖国復興のいしずえとして、未来永劫に輝き続けるであろう。

(第二大隊副官 陸軍大尉 清水 稔 記)

附 録

感 状

第五十四師團 同配属部隊

右は、昭和二十年一月以降、四ヶ月にわたり

「タマンド」地帯「ラムレ」島及び「タンガップ」地区において、

約二ヶ師団を下らないイギリス領インド軍及び西門軍の水陸からの広正面の進攻に対し、

堅忍不抜(どんなことがあっても心を動かさず、じっと我慢して堪え忍ぶこと。)

攻防奇正(奇抜な方法と正当な方法)の手段を画して、これを撃破し、

多大な出血を強要しながらも、「アラカン」以西の用域を確保するとともに、

優勢な敵を同方面に留め、軍全般の作戦を著しく有利に導いた。

「アランミョウ」付近に向かう撤退作戦に際して、

四方より攻撃する敵を随所に撃破しつつ、師団主力を「カマ」付近において的確に掌握し、

敵空軍の制圧下、優勢である機械化兵団の攻撃に屈することなく、

極めて困難な状況の下に「イラワヂ」河の渡河を敢行し、更に敵線を突破し、

不敗の誇りを保持しつつ、師団全力を「ペグー」山系内に集結させた。

右は、師団長の至域剛毅にして、卓越かつ堅実な統率と

隷指揮下諸隊の所命必遂および敢闘精神の致せる所にして、その武功抜群である。

よって、ここに感謝状を授与する。

昭和二十年七月五日

正四位

第二十八軍司令官 陸軍中將 勲一等 櫻井省三

功三級